Sobre este proceso electoral reciente no cabe duda que muchas conclusiones pueden extraerse, ya sea sobre los pésimos resultados de la coalición de gobierno, la oposición, el golpe de quienes celebraron antes de tiempo o la configuración definitiva de la Convención Constitucional. Sin embargo, esta vez nos interesa revisar el proceso electoral, las novedades del mismo dentro de la historia política, la baja participación y combatir la distorsión de la realidad que produce la “cifra repartidora”: vociferantes “ganadores” sustentan su triunfo únicamente porque otro de la misma lista obtuvo un número considerable de votos.

Los titulares de este lunes 17 de mayo destacan el aplastante triunfo de la coalición que tal parece sustituirá a la antigua Concertación-Nueva Mayoría en la democracia partidista, a la par de los bajísimos resultados del conglomerado oficialista [1], que aun pretendiendo distanciar sus candidaturas del gobierno de Piñera, no lograron siquiera alcanzar los escenarios más “pesimistas” previstos por diversos “analistas”.

De hecho, prácticamente todos los pronósticos o “análisis” consideraban que Chile Vamos alcanzaría unos 50 escaños, pero por debajo de los 53 necesarios para el tercio “bloqueador”, según su objetivo político (Mercier, 2021).

Los opinologos y comentaristas tenemos que hacer un mea culpa importante. No supimos leer la realidad y los resultados nos pegan en la cara a la mayoría. El nuevo chile requiere reconocer los desafíos que se nos vienen!— Lucía Dammert (@LuciaDammert) May 17, 2021

En esa misma línea, el diputado Pepe Auth, tratado como un experto electoral, a principios de mayo estimaba una derrota “moderada” para Chile Vamos en la elección de alcaldes. Según su estudio: “133 municipios para Chile Vamos; 137 para la Unidad Constituyente; 5 para el Frente Amplio; 9 para el eje del Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social; y 63 para independientes fuera de pacto” (Cáceres y Arriagada, 2021) ¿Atinó a uno? Chile Vamos obtuvo 88 alcaldías; Unidad Constituyente 128, Frente Amplio 12, PC y aliados 9 e independientes ¡105!

Puede decirse a priori que los primeros grandes fracasos se lo anotan analistas y expertos electorales, que aplicaron fórmulas tradicionales a un proceso inédito, pero sigamos.

Nivel de participación

Nuevamente la participación es baja, pero incluso peor que para el proceso anterior, pues el plebiscito del 25 de octubre de 2020 involucró a 7.569.082, de un total de 14.855.719 de habilitados para sufragar. Esta cifra, equivalente a un 50,95% [2], se interpretó como suficiente dado el contexto de pandemia

Para este proceso, se incorporaron casi cuarenta y cinco mil electores, fijándose el total de habilitados en 14.900.190. De ellos, únicamente votaron 6.458.760, es decir, un 43,35% del total. ¿Es la pandemia suficiente para explicar esto?

Difícilmente este fenómeno podría entenderse por una (única) razón suficiente: podría ser apatía, miedo al contagio, descontento, desconocimiento, etc. Lo cierto es que, a lo menos, hay “medio Chile” fuera del proceso, por razones del todo desconocidas.

Este dato debe estar siempre presente en toda discusión seria sobre política, ya tanto para ponderar los reales números con que fueron elegidas ciertas personas, o bien para dimensionar la crisis representativa del Estado Nacional. No hay que olvidar, además, que para concluir el proceso constituyente existe un “plebiscito de salida” cuya participación será obligatoria conforme establece el artículo 142 de la ley 21.200, lo que desde ya instala una duda válida sobre el resultado definitivo.

Por primera vez en nuestra historia posdictatorial, estarán obligados a participar casi quince millones de chilenos. ¿Cómo lo harán? ¿Qué votará ese 50% que hace décadas no participa?

No cabe duda que los esfuerzos de ciertos sectores reaccionarios o conservadores se enfocarán en ese plebiscito, apostando al todo o nada para asegurar que el próximo texto constitucional no se adopte, independiente de lo que pueda o no tratarse durante el proceso. Ya planteamos anteriormente que, si de “trampa” quería hablarse en la ley 21.200, esta se hallaba en su artículo 142, inciso final: “Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución” (Ramírez, 2020)

Distorsión electoral

Al replicarse el sistema de elección que la ley electoral (DFL 2 blé) prevé para diputados y senadores, volvimos a constatar la distorsión que provoca el sistema electoral proporcional de coeficiente d’Hond. Revisaremos, por ejemplo, los distritos 9 y 11, y 20 y 8.

Distrito 9, que abarca las comunas de Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, opta por 6 convencionales constituyentes. Votó cerca de un 40% del total de electores, y hubo casi 28% menos en relación al plebiscito de 2020. Resultaron electos:

Distrito 9, que abarca las comunas de Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, opta por 6 convencionales constituyentes. Votó cerca de un 40% del total de electores, y hubo casi 28% menos en relación al plebiscito de 2020. Resultaron electos:

1) Rodrigo Logan, independiente, 34810 votos.

2) Bárbara Sepúlveda, comunista, 24846.

3) Alejandra Pérez, independiente, 17939

4) Natalia Henríquez, independiente, 17856

5) Arturo Zúñiga, UDI, ex subsecretario de salud, 11567

6) César Valenzuela, PS, 9572.

Si aplicáramos elección por mayorías, el panorama cambia incluyendo a 2 independientes: Gloria Pinto (con 16221 votos) y Jessica Cayupi (con 12309), dejando fuera al PS y a la UDI.

Tampoco tendría sentido, en nuestro concepto, aplicar paridad, pues las 5 mayorías son mujeres. Por otro lado, pese a la maquinaría electoral del PC en Recoleta, Bárbara Sepúlveda no alcanzó la cantidad de votos suficientes como para “arrastrar” consigo a algún otro integrante de su lista.

Distrito 11, que también opta por 6 convencionales, está formado por las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Votó casi un 55% del padrón y la diferencia de votos con el plebiscito fue de 14% (64000 personas menos). Podemos ver que difícilmente podría decirse que el “rechazo” no fue a votar. Fueron electos:

Distrito 11, que también opta por 6 convencionales, está formado por las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Votó casi un 55% del padrón y la diferencia de votos con el plebiscito fue de 14% (64000 personas menos). Podemos ver que difícilmente podría decirse que el “rechazo” no fue a votar. Fueron electos:

1) Marcela Cubillos, UDI, con 84014 votos.

2) Hernán Larraín, hoy Evópoli, 29355.

3) Constanza Schonhaut, Convergencia Social, 21459.

4) Constanza Hube, UDI, 18795.

5) Bernardo Fontaine, RN, 16742.

6) Patricio Fernández Chadwick, Partido Liberal, 11868.

En este caso, en el escenario por votos, habría quedado fuera el fundador y exdirector de The Clinic y le reemplazaría Soledad Mella, independiente, que obtuvo 12790 votos.

Distrito 20, con las comunas de Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé, elige 7 convencionales.

Distrito 20, con las comunas de Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé, elige 7 convencionales.

Hubo un 20% menos de participación respecto de octubre de 2020, y voto menos del 42% de habilitados para sufragar. Resultaron electos:

1) Amaya Alvez, RD, con 18430 votos.

2) Rocío Cantuarias, Evópoli, 16297.

3) Rossana Vidal, independiente, 11533.

4) Andrés Cruz, PS, 10927

5) Tammy Pustilnick, independiente, 10349.

6) Bastián Labbé, independiente, 9594

7) Luciano Silva, RN, 9272.

En este distrito, la cifra repartidora como le llamaremos, dejó fuera 3 mayorías: María Fuentes, PPD, que obtuvo 12843 votos; José Cisternas, independiente, con 12515; y Roberto Francesconi, también independiente, con 12310.

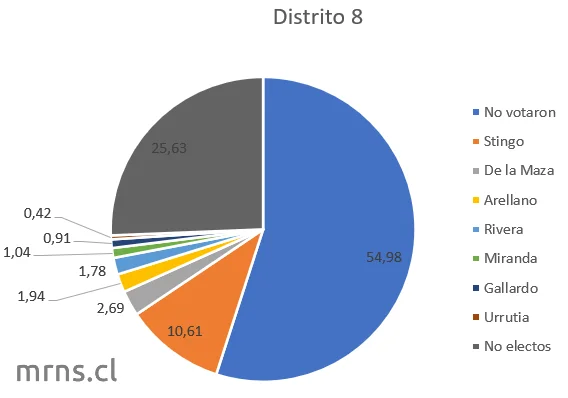

Lo mismo ocurrió en el distrito 8, (igualmente elige 7 convencionales constituyentes), por las comunas de Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

Lo mismo ocurrió en el distrito 8, (igualmente elige 7 convencionales constituyentes), por las comunas de Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

Un 23,19% que antes sufragó para el plebiscito, se restó de este proceso y la participación alcanzó un 45% del total.

Se tuvo por electos a:

1) Daniel Stingo, independiente (usando cupo RD), con 111482 votos.

2) Bernardo de la Maza, Evópoli, 28294.

3) Marco Arellano, independiente, 20345.

4) María Rivera, independiente, 18671.

5) Valentina Miranda, comunista, 10922.

6) Bessy Gallardo, PRO, 9596.

7) Tatiana Urrutia, RD, 4448.

¿Quiénes quedaron fuera? 2 independientes y un PPD, con 13090, 12108 y 11653 votos respectivamente, bastante lejos de los que se beneficiaron de la alta votación de Stingo: Miranda y Urrutia

En el caso de Bessy Gallardo, la paridad jugó a su favor en reemplazo de Pancho Reyes (si, quien lleva décadas en TV como actor), independiente con cupo PDD, que recibió 11653 votos.

Si bien son 28 distritos y únicamente hemos tomado de ejemplo 4, el escenario se replica en la mayoría de los mismos. ¿Es justo este mecanismo? ¿Es representativo?

Quienes defienden este sistema electoral, argumentan a su favor que “obliga” a la formación de pactos, al mismo tiempo que representaría un supuesto apoyo a listas que, a su vez, encarnarían proyectos… pero, ¿es esto cierto? ¿No recuerda al anterior binominal? ¿Daniel Stingo fue electo por visitar plazas, estaciones de metro, participar en programas de televisión o por integrarse como “independiente” en cupo RD? ¿Hicieron ese mismo trabajo sus compañeros de lista?

Nos parece que la modificación de 2015 vino a salvaguardar los conglomerados de partidos de modo que nos recuerda el funcionamiento del binominal, que también privilegiaba pactos según el total de votos que recaudaban.

No esperamos nada de este tipo de sistema, que continúa afianzado en los partidos políticos y reduciendo la participación al acto, más o menos periódico, de sufragar. Entendemos que la participación debe ir más allá y afianzarse en la realidad territorial y funcional: las decisiones deben adoptarse en vecindad y trabajo, y los más altos órganos de representación deben ser el orden recursivo de su base-fundamento.

¿Se discutirá esto en la nueva Constitución? Difícil que los partidos cedan, pero los hechos confirman que, si de triunfadores se quiere hablar, estas fueron las candidaturas independientes, equivalentes a un 56,8% del total de constituyentes electos, y que baja a 31% si descontamos los independientes que emplearon cupos de partidos, cifra que sigue siendo considerablemente superior a las listas de ex Concertación-Nueva Mayoría y ex Frente Amplio-PC.

La crítica a este tipo de procesos no es nueva. Ya Guillermo Izquierdo trata las problemáticas de la representación en su libro «La racionalización de la democracia», de 1934, pero es Óscar Álvarez (1932) quien antes arremete con mayor lucidez: “Últimamente se ha ensayado la representación proporcional, para dar representación a la minoría; todo un sistema de «cuocientes» y «listas de preferencia». Como a pesar de todo subsiste el absurdo de que la mitad más uno pueda dejar a un lado a la otra mitad menos uno, se crearon las «listas de preferencia», por partidos. Como aún había errores, se complicó el mecanismo con la concurrencia de las listas y los votos simultáneos (sistema Hare). Todo estos artificios matemáticos -verdaderos puzzles infantiles-, dejan en pie los defectos de fondo del sufragio universal. Es la esencia misma de este sufragio y no sus manifestaciones lo que es preciso cambiar”.

A modo de conclusión

Debemos ser conscientes que las elecciones pasarán, y como se dijo una vez en nuestro Movimiento, en 1969: lo transitorio, la elección; lo definitivo, la sustitución del Estado. Difícilmente puede hacerse una lectura única o global, pues, para enriquecer el análisis, es preciso revisar cada una de las elecciones en su propio contexto.

Podemos, empero, extraer ciertas conclusiones:

1. Se evidencia el fracaso estrepitoso de analistas, expertos electorales y twitteros pretenciosos. Ni hablar de encuestas y agencias de análisis de datos.

2. La baja participación produce más dudas que certezas, y esto se torna nebuloso si se piensa en el plebiscito de salida.

3. Los triunfadores de este proceso son las candidaturas independientes y no los partidos. Podría decirse incluso que el pueblo se impone ante una élite partidista, agotada, de izquierdas a derechas.

4. No existe necesariamente una correlación entre alto gasto y triunfo electoral, pues 4 campañas con aportes millonarios tuvieron desenlaces desastrosos.

5. El binomio/duopolio sistémico izquierda-derecha se desplaza, reconfigurándose las “fuerzas políticas” en la democracia de partidos.

6. El sistema proporcional chileno recuerda más a la carrera de carros en los juegos fúnebres en honor de Patroclo, cuyo veredicto y modalidad excluyente se relatan in extenso en la Ilíada de Homero.

7. Es absurdo comparar la situación electoral y coyuntura constitucional a aquella de 1924-25. La alta presencia de candidaturas independientes y el rechazo a los partidos tradicionales se asemejaría más a las elecciones de 1952-53. Y aún así la comparación se quedaría corta, debido los mecanismos novedosos que se introdujeron: paridad, escaños reservados, modalidad de elección y amplitud de electores.

8. La "desfiguración" que provoca el sistema electoral, tiene también distorsionada las expectativas de poder de algunos, y de cambios reales en otros.

Abstract: Regarding this recent electoral process, there is no doubt that many conclusions can be drawn, be it on the terrible results of the government coalition, the opposition, the coup of those who celebrated before their time, or the definitive configuration of the Constitutional Convention. However, this time we are interested in reviewing the electoral process, its novelties within the political history, the low turnout and combat the distortion of reality produced by the "distributing number": vociferous "winners" sustain their triumph only because another from the same list he obtained a considerable number of votes.

Palabras clave: elecciones en Chile 2021, resultados elecciones 2021, elecciones convención constitucional, nueva constitución chilena

Notas y referencias (por orden de utilización):

[1] [Nota 1] Véase, por ejemplo, la portada de La Tercera, lunes 17 de mayo de 2021: “Chilenos castigan a la derecha y a la ex Concertación en favor de la izquierda y los independientes”.

[2] [Nota 2] SERVEL (2020) Resultados Votación Constitución Política 2020. Servicio Electoral de Chile. https://pv.servelelecciones.cl/

Mercier, Mario (2021, 07 de marzo) La competitiva carrera a la Convención Constitucional. El Mercurio. https://digital.elmercurio.com/2021/03/07/R/JK3U6ICF#zoom=page-width

Dammert, Lucía. [@LuciaDammert] (2021, 16 de mayo). [tuit] Twitter. https://twitter.com/LuciaDammert/status/1394098222923137025

Cáceres, Felipe y Arriagada, María (2021, 07 de mayo) Elecciones municipales: la apuesta final. La Tercera. https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/elecciones-municipales-la-apuesta-final/VI4KP5DCMFAXJIFB5FIH7I6EWQ/

Ley 21200. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, 24 de diciembre de 2019. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1140340

Ramírez, A. (2020, 03 de noviembre) ¿Hay trampa en la Ley 21.200 y el proceso constituyente?. MRNS. https://mrns.cl/ideas/es/21200

DFL 2. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, 06 de septiembre de 2017. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108229

Izquierdo, Guillermo (1934) La racionalización de la democracia. Imprenta Universitaria.

Álvarez, Óscar (1932) Bases para una Constitución Funcional. Santiago.

FORJA (1969) Hora de decisiones, en Forja, p. 12. Disponible en: https://issuu.com/mrnschile/docs/forja_2